目前,我国农田污染呈现出多元化和复杂化的特征,以抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes, ARGs)为代表的新型生物性污染引起了人们的普遍关注。尤其是2020年新冠疫情爆发以来,具有广泛传播性质的有害微生物更是成为全球关注的焦点。农田土壤中的ARGs会转移附着在植物茎秆、叶以及农产品上,随着食物链进入畜养动物或人体,危害公共健康。太湖流域近20年以来,农业种植结构发生根本性的变化。原来稻麦油为主的传统耕作模式转变为与水果林木栽种并驾齐驱的种植业布局。为了减少化肥过量施用引起的面源污染问题以及保证果实品质,果园大量施入有机粪肥替代化肥,而有机粪肥是造成农田抗生素和抗性基因污染的重要来源。因此,系统研究太湖流域农业土地利用方式转变背景下,抗生素抗性基因组学水平上的变化以及驱动机制,对于现阶段客观评价太湖流域抗生素抗性基因引起的公共健康安全问题很有必要。

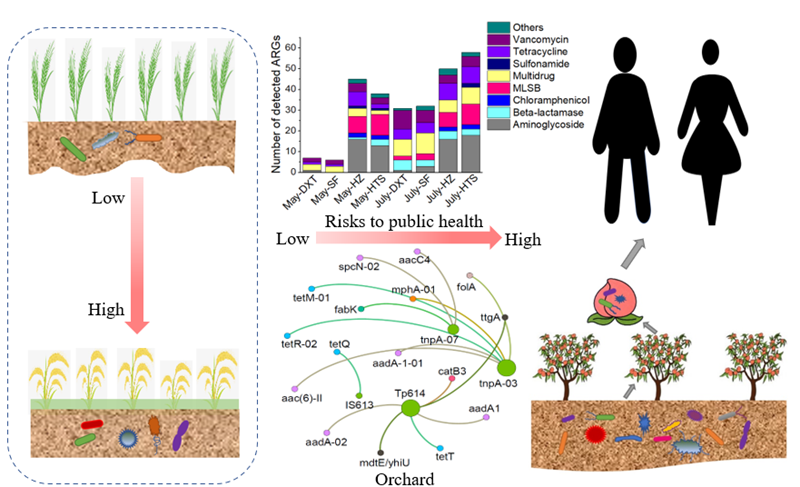

团队研究发现,传统稻麦轮作农田转变为果园后,土壤中ARGs的多样性和丰度大幅提升,共现性网络分析表明(co-occurrence network analysis)果园ARGs与可移动基因元件的关联密集且显著,说明种植业结构发生变化后,加剧了农田抗生素抗性基因的环境安全风险。Mantel test分析表明,有机粪肥的施入从中起到了关键性作用。另外,团队还发现在传统稻麦轮作模式下,抗性基因组在稻麦两个不同时节呈现出异质化的特征,稻季土壤中抗生素抗性基因组多样性和丰度水平显著高于麦季,鉴于稻季田间灌溉水可以将ARGs的污染传播到周围河网,稻季比麦季具有更高的抗性基因污染安全风险。

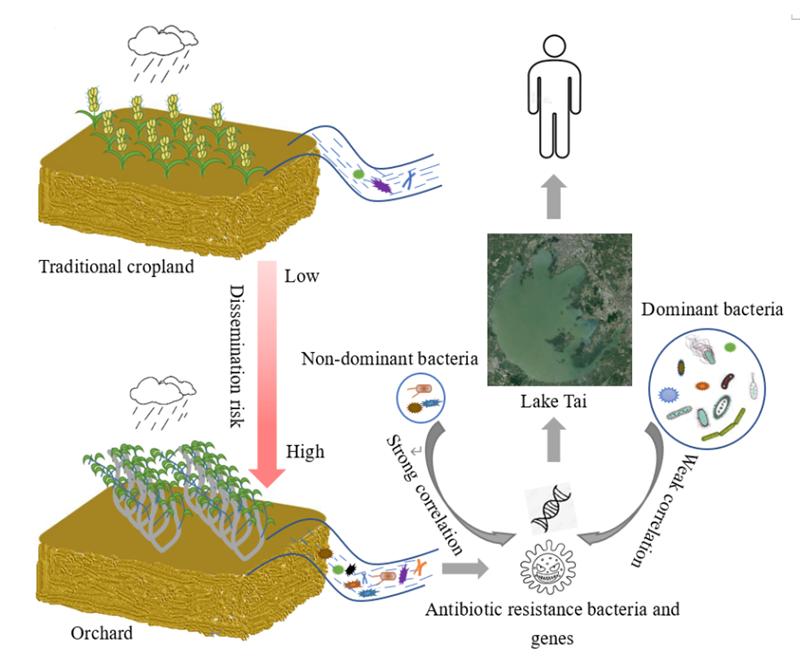

太湖已经成为世界上抗生素以及抗生素抗性基因污染最严重的湖泊之一。长期以来,人们普遍关注太湖流域快速城镇化带来的生活污水以及畜牧养殖业废水的贡献。我们的研究发现,太湖流域稻麦油为主的传统耕作模式转变为与水果林木栽种并驾齐驱的种植模式后,农田地表径流中ARGs的多样性和丰度大大提高,共现性网络分析表明土地利用方式改变后果园径流中ARGs具有较高的环境安全风险。随机森林关联性分析表明,粪便指示菌与径流中ARGs具有强的关联性,说明果园有机肥的施入对于径流中ARGs的环境行为起着关键作用。该研究警示,不应该忽视长江下游平原地区土地利用改变对太湖水体ARGs污染的贡献。

系列研究拓宽和加深了对太湖流域土地利用方式变化大背景下抗生素抗性基因环境行为的理解,为太湖流域农田和湖泊抗生素抗性基因的污染防控技术提供了科学理论依据。研究成果先后发表于环境领域权威期刊Science of the Total Environment (一区,IF6.551)资环所农产品产地环境研究中心张维国副研究员为论文第一作者,高岩研究员为论文通讯作者;以及Ecotoxicology and Environmental Safety(一区,IF即时6.042),张维国副研究员指导的硕士研究生张明莎和李雯为共同第一作者,张维国副研究员和高岩研究员为论文通讯作者。以上系列研究得到了农产品产地环境研究中心余向阳研究员的指导。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720383819

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321004395