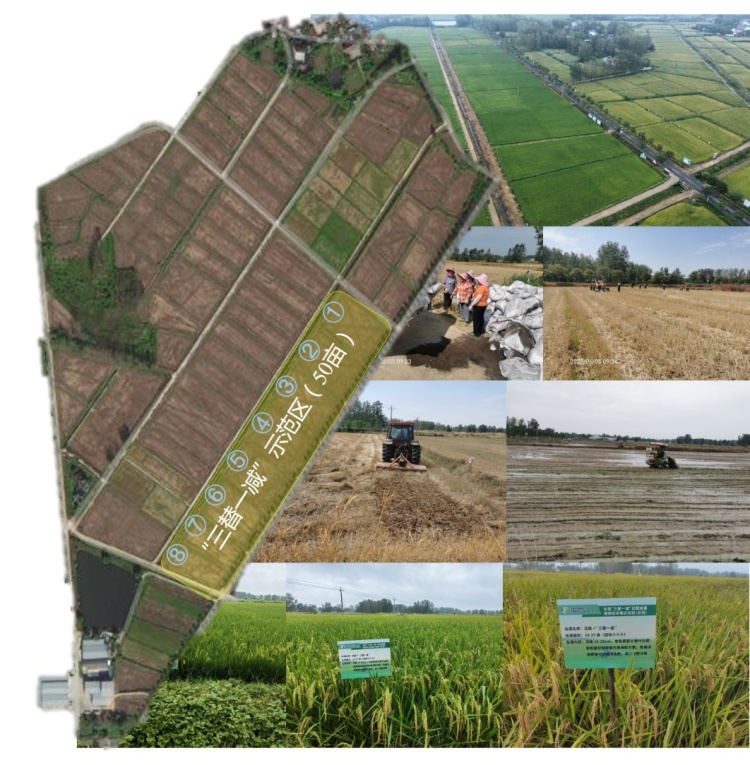

近日,江苏省农科院资环所汪吉东研究员承担的横向科研项目“稻麦‘三替一减’化肥减量增效技术模式示范(水稻季)”50亩水稻种植田块顺利完成机收测产。现场5位测产专家实打实收的结果显示,示范区杂交籼稻吨两优818产量稳定在706.5公斤,高于常规技术种植田块(687公斤),充分体现了该技术应用于丘陵地区耕地质量提升与化肥减量增效方面的稳定性和优越性。

“三替一减”助力培肥改土

在稻麦轮作农田的生态系统中,土壤肥力的维持与提升至关重要。传统认知里,稻麦轮作时,小麦季对提升土壤有机质及全氮贡献突出,而水稻季却会消耗小麦季积累的部分养分。“三替一减”技术的诞生,为这一难题提供了解决方案。

通过实施“三替一减”技术,与农户习惯施肥相比,水稻季对麦茬土壤有机质和全氮的消耗明显减少。在示范区,设置的四个监测点数据有力地证明了这一点。实施“三替一减”技术的田块,土壤有机质平均稳定在28.76g/kg、全氮稳定在1.57g/kg,与种植前麦茬土壤相比下降幅度较小;而农户习惯种植田块的土壤有机质和全氮下降幅度更大。与同期农户习惯种植田块比较,实施“三替一减”技术的田块,土壤有机质和全氮的积累量明显提升,分别提升了2.76 g/kg和0.1 g/kg,提升幅度达10.6%和6.7%。

不仅如此,该技术对土壤的其他理化性状也有积极改善。土壤容重平均下降了0.02 g/cm3,这意味着土壤紧实度降低,更有利于根系伸展与通气透水;土壤pH由6.3提升至6.58,提升了4.37%,比农户习惯种植田块高出2.98%,有效减少了酸性过强对养分有效性的抑制,提升了土壤养分的可利用性。在土壤有效磷、速效钾等速效养分方面,虽水稻种植前后均有下降,但实施“三替一减”技术的田块在水稻收获后,土壤有效磷和速效钾含量分别比农户习惯种植田块增加1.79 mg/kg和62.50 mg/kg,增幅分别为10.9%和25.8%。“三替一减”技术在稳定提升土壤肥力、改善土壤理化性质上作用显著,为稻麦轮作农田的可持续发展奠定了坚实基础。

化肥减量,绿色先行

在农业绿色发展的进程中,化肥减量是绕不开的议题,“三替一减”技术在这方面展现出了良好成效。在水稻季,“三替一减”处理(监测点1和2)通过施用200 kg/亩的商品有机肥,调整了肥料结构。与农户习惯施肥处理(监测点3和4)相比,化学肥料氮磷钾的总施用量大幅降低。其中,氮肥以纯氮计减少了2 kg/亩,磷肥减少2.4 kg,钾肥减少1.2 kg,面源污染风险有效降低。

这种化肥减量策略意义深远。从环境层面来看,减少化肥施用量,能够有效降低因化肥过度使用导致的水体富营养化风险,减少土壤板结,降低化学物质对土壤和水体的污染,为生态环境的可持续发展提供有力支持;从农业生产的可持续性角度出发,减少对化学肥料的依赖,有利于维护土壤的自然生态平衡,使土壤的自我调节和修复能力得以保持,保障土地的长期生产力。“三替一减”技术在化肥减量上效果明显,为农业的绿色转型与可持续发展开辟了新路径,是实现农业生态化、现代化发展的重要技术支撑,为守护绿水青山、保障农业的长远发展贡献了力量。

增产增收,成效显著

“三替一减”技术在水稻种植领域的表现,不仅体现在对土壤的改良与化肥的减量上,更直观地反映在增产增收的显著成效中。

在实际种植中,实施“三替一减”技术示范的田块,水稻产量优势尽显,水稻理论产量平均达733.41kg/亩,实收产量为706.5kg/亩;而农户习惯种植的田块,水稻理论产量平均为703.7kg/亩,实收产量为687kg/亩。监测点1、2的实测产量分别为701kg/亩、712kg/亩,均高于农户习惯种植的监测点3、4(689kg/亩、685kg/亩)。

深入剖析产量提升的内在原因,“三替一减”技术对水稻产量构成因素的优化作用功不可没。该技术协同提升了每亩穗数、每穗粒数,监测点1、2的每亩穗数(15.99万穗、17.57万穗)和每穗粒数(221.31粒、226.89粒)整体优于监测点4,其中监测点2凭借这两项指标均为最高值,成为产量最优田块。在结实率方面,技术应用田块(85.00%-87.52%)高于农户习惯种植田块(80.00%-83.45%),进一步稳固了增产基础。虽然千粒重以农户习惯种植的监测点4最高(24.87g),但其余三个监测点差异不大,对产量的影响远小于每亩穗数和每穗粒数。“三替一减”技术凭借对每亩穗数、每穗粒数及结实率的同步优化,成功实现了吨两优818的产量提升,其中每亩穗数和每穗粒数成为增产的核心驱动因素。产量的增加直接转化为农民收入的增长,为农民带来了实实在在的经济效益,极大地提升了农民采用该技术的积极性,为农业的高效发展与农民的持续增收注入了强劲动力。